您现在的位置是:首页 > PLC技术 > PLC技术

现场总线技术产生的背景

![]() 来源:艾特贸易2017-06-05

来源:艾特贸易2017-06-05

简介现场总线技术自 20 世纪 80 年代产生以来,一直备受人们的关注,现场总线技术是自动化控制领域一项新的重要进展。在以后的 10 年中,出现了很多现场总线技术标准,每一种标准都有

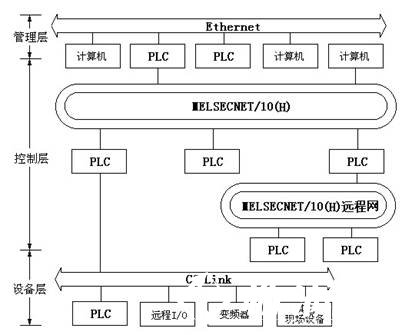

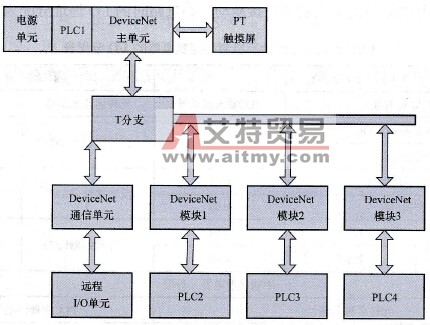

现场总线技术自20世纪80年代产生以来,一直备受人们的关注,现场总线技术是自动化控制领域一项新的重要进展。在以后的10年中,出现了很多现场总线技术标准,每一种标准都有其自身的特点和应用的范围。 现场总线技术的产生是由多方面因素促成的,首先,现场总线技术的产生是当时自动化装置自身发展的需要,同时也是用户对工厂自动化、信息化应用的更高要求;另一方面由于计算机技术、通信技术和控制技术的迅速发展,为实现上述要求提供了技术基础。因此,用户的需要是产生现场总线技术的动力,而计算机、网络通信和自动控制3种技术的发展则为研究开发现场总线提供了技术基础。 此前,传统控制系统有诸多不足:控制器与现场设备之间的信号传输(包括模拟量信号和开关量信号)主要依靠I/O连线连接,并以此监控现场设备。这样,控制器能够获取的信息量有限,大量的数据如设备参数、故障信息及过程值等数据很难得到。另外,底层数据不全,信息集成能力不强,不能完全满足自动化系统对底层数据的要求,而且系统其他软、硬件通常只能使用一家产品。不同厂家产品之间无法实现互操作性和互换性。这种系统很少留出接口允许接入其他厂商的设备。因此,面向行业的监控系统很少,对于大范围的分布式系统,如果使用大量的I/O电缆,现场的敷设施工不仅增加成本,也增加系统的不可靠性,由于现场级设备的在线故障诊断、报警、记录功能不强,也很难完成现场设备的远程参数设定、修改等参数化功能,影响了系统的可维护性等。 由于大规模集成电路的发展,许多传感器、执行机构、驱动装置等现场设备实现了智能化,即内置CPU控制器,完成诸如线性化、量程转换、数字滤波甚至回路调节等功能。为了使上位的监控装置能采集到这些智能传感器、控制器的过程变量和参数,制造商对这些智能现场设备增加了一个串行数据接口(如RS-232/485),有了这样的接口,控制器就可以按其规定的协议,通过串行通信方式(而不是I/O方式)完成对现场设备的监控。如果设想全部或大部分现场设备都具有串行通信接口,并具有统一的通信协议,控制器只需一根通信电缆就可与分散的现场设备连接,采用数字通信方式,完成对所有现场设备的监控和信息集成,这就是现场总线技术的初始想法。但是,串行数据接口(如RS-232/485)存在通信速率、网络拓扑结构和通信协议的限制,要实现从工厂的现场设备层到控制、管理各个层次的高速信息交换,还有不少技术上的问题要解决。为了解决自动化系统结构上的变革,形成以网络集成自动化系统为基础的信息控制系统,需要对现场设备的通信作进一步的改造,现场总线技术就是顺应这一要求发展起来的新技术。随着计算机功能的不断增强,价格的急剧降低,计算机与计算机网络系统的迅速发展,特别是一些通信集成电路专用芯片( ASIC)的出现,使得一些复杂的软件通信协议能够实现固件化,并使计算机集成制造系统的实施具备了良好的物质基础。但处于企业生产过程底层的自动化装置,要与外界交换信息,要实现整个生产过程的信息集成,要实现综合自动化,就必须设计出一种能在工业现场环境下运行、性能可靠、造价低廉的通信系统,以实现现场自动化设备之间的多点数字通信,形成工厂底层网络系统,实现底层现场设备之间以及生产现场与上位的信息交换。现场总线技术就是在这种背景下产生的。

点击排行

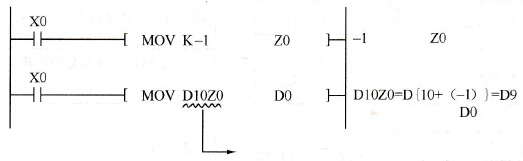

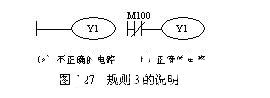

PLC编程的基本规则

PLC编程的基本规则