您现在的位置是:首页 > PLC技术 > PLC技术

可编程控制器的历史

![]() 来源:艾特贸易2017-06-05

来源:艾特贸易2017-06-05

简介可编程控制器(ProgrammableController,PC)是近几年迅速发展并得到广泛应用的新一代工业自动化控制装置。早年的可编程控制器在功能上只能进行逻辑运算,因此被称为可编程逻辑控制器(

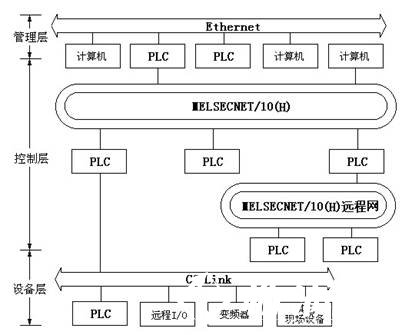

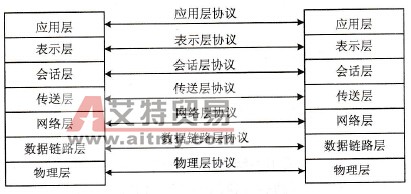

可编程控制器( Programmable Controller,PC)是近几年迅速发展并得到广泛应用的新一代工业自动化控制装置。早年的可编程控制器在功能上只能进行逻辑运算,因此被称为可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)。20世纪70年代后期,随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展,一些PLC生产厂家开始采用微处理器作为PLC的中央处理器,大大加强了PLC的功能,它不仅具有逻辑控制功能,而且具有算术运算和对模拟量的控制功能,真正成为一种电子计算机工业控制装置。因此,美国电气制造协会( National Electrical Manufacturers Association,NEMA)于1980年将它正式命名为可编程控制器,简称PC。但由于PC容易与个人计算机(personal computer)相混淆,为了区别,人们仍习惯地用PLC作为可编程控制器的缩写。 国际电工委员会(IEC)于1985年在颁布的可编程控制器标准草案第二稿中对PLC的定义如下:“可编程控制器是一种数字运算器,是一种进行数字运算操作的电子系统,是专为在工业环境下的应用而设计的工业控制器,它采用了可以编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟式的输入和输出,控制各种类型机械的生产过程。” 近年来,PLC的发展非常迅速,除了具有逻辑(logic)判断等功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能,因此其功能已远远超出了上述定义的范围。 世界上第一台PLC于1969年由美国数字设备公司(DEC)研制成功。1968年,美国最大的汽车制造商——通用汽车公司(GM)为了适应生产工艺不断更新的需要,开始寻求一种比继电器更可靠、功能更完善、响应速度更快的新型工业控制器,提出了著名的“GM十条”: ①编程方便,可现场修改程序; ②维修方便,采用插件式结构; ③可靠性高于继电器控制柜; ④体积小于继电器控制柜; ⑤数据可直接送入管理计算机; ⑥成本与继电器控制柜相当; ⑦输入可为交流115V(美国电压标准); ⑧输出可为交流115V、2A以上,可直接驱动接触器、电磁阀等; ⑨扩展时原系统改变量小; ⑩用户存储器最少可扩展到4KB。 这些要求实际上提出了如下设想:能否把计算机完善、灵活、通用的优点与继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来,做成一个通用控制装置,并把计算机的编程方法和程序输入方式加以简化,用面向控制过程、面向问题的“自然语言”编程,使不熟悉计算机的人也能方便使用。这一设想提出后,美国DEC公司首先响应,于1969年首先研制出了第一台PLC,型号为PDP-14。用它代替传统的继电器控制系统,在美国GM公司的汽车自动化装置上试用并获得成功。那之后这一项新技术就迅速发展起来了。 这一项新技术的成功使用,在工业界产生了巨大的影响。从此,可编程控制器在世界各地迅速发展起来。20世纪70年代,随着微电子技术的发展,出现了微处理器和微型计算机。微机技术被应用到PLC中,计算机的功能得到了充分发挥,使其真正成为一种电子计算机工业控制设备。1971年日本从美国引进技术,很快研制成功了日本的第一台可编程控制器DCS-8。1973-1974年德国和法国也研制出了他们的可编程控制器。我国从1974年开始研制,1977年研制成功了以微处理器MC14500为核心的可编程控制器,并开始工业应用。 进入20世纪80年代,随着大规模和超大规模集成电路等微电子技术的快速发展,以16位和32位微处理器构成的微机化PLC得到了迅猛发展,这使PLC在各个方面都有了新的突破。

点击排行

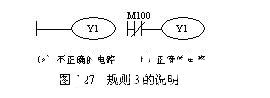

PLC编程的基本规则

PLC编程的基本规则